●現代(戦後~)

戦争が終わり、次第に現在の小国の姿へと変わっていきます。

| 1948 |

昭和23年 |

柏崎農業高等学校小国分校を誘致。43年全日制になり、49年柏崎高等学校小国分校となる |

| 1956 |

昭和31年 |

小国町誕生 |

| 1958 |

昭和33年 |

東京小国会創立 |

| 1967 |

昭和42年 |

小国中学校創立 |

| 1976 |

昭和51年 |

小国町就業改善センター開設。「小国町史」発刊 |

| 1979 |

昭和54年 |

延命寺ヶ原森林公園開園 |

| 1981 |

昭和56年 |

56豪雪 最高積雪342センチ |

| 1982 |

昭和57年 |

小国町役場新庁舎完成 |

| 1984 |

昭和59年 |

59豪雪最高積雪346センチ |

| 1986 |

昭和61年 |

国道291号線武石トンネル開通 |

| 1988 |

昭和63年 |

小国町農協と上小国農協合併「小国農協」スタート |

| 1988 |

昭和63年 |

第1回おぐに雪祭り開催 |

| 1990 |

平成2年 |

民俗資料館開館 |

| 1992 |

平成4年 |

小国芸術村友の会地域活性化大賞受賞 |

| 1993 |

平成5年 |

クリーンセンター完工 |

| 1996 |

平成8年 |

自然休養体験施設「養楽館」オープン |

| 2001 |

平成13年 |

新桜町トンネル供用開始 |

| 2002 |

平成14年 |

第1回もちひとまつり |

| 2004 |

平成16年 |

長岡合併協定調印 |

| 2004 |

平成16年 |

新潟県中越地震発生 震度6強2回 |

| 2005 |

平成17年 |

長岡市に編入合併 |

| 2006 |

平成18年 |

大貝トンネル完成 白倉大橋供用開始 |

| 2007 |

平成19年 |

中越沖地震発生 |

■行政区の移り変わり

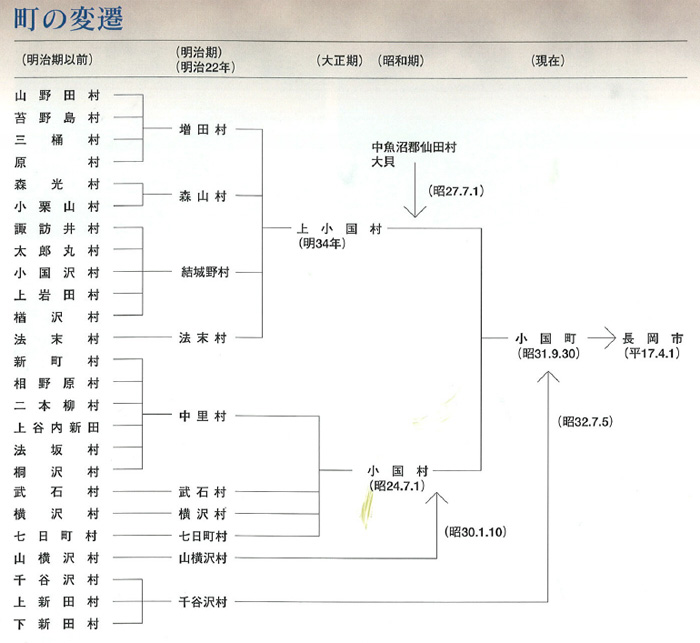

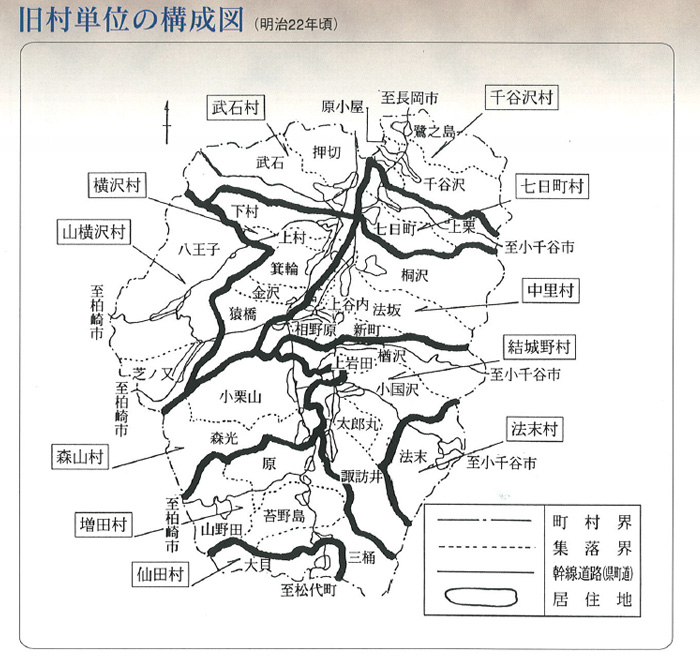

明治の初め、新潟県は、新潟県と柏崎県に分かれ、小国は柏崎県に属していました。当時は現在の各集落がそれぞれ村を構成していました(大字太郎丸が太郎丸村、大字新町が新町村…というように)。明治22年に市町村制が施行され、町村合併で千谷沢村、中里村、増田村、結城野村、森山村、法末村、武石村、七日町村、横沢村、山横沢村の10の村ができました。このうちの4つの村が合併して明治34年上小国村が生まれました。その後、合併を繰り返し、昭和31年に小国町となりました。平成17年4月1日には、中之島町、越路町、三島町、山古志村とともに小国町は長岡市に合併し、「長岡市小国町」となりました。

|

町の変遷(図をクリックすると拡大します) |

旧村単位の構成図(図をクリックすると拡大します)

|

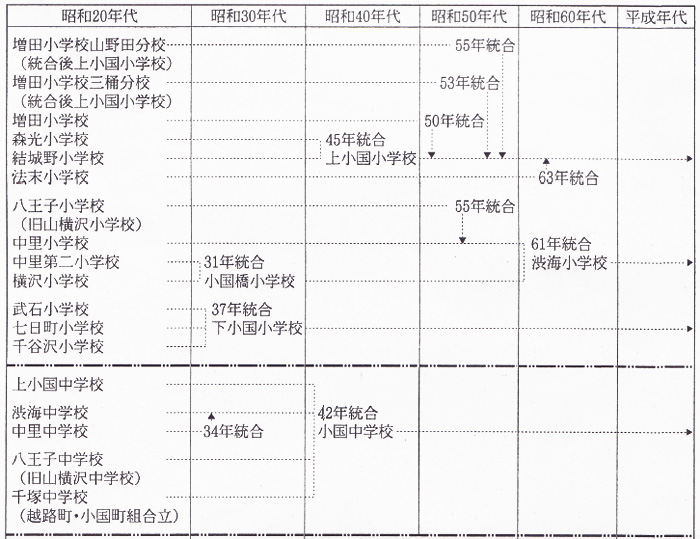

■学校

小国郷内各学校の変遷

(図をクリックすると拡大します)

|

江戸時代、小国には各地に寺子屋があり、子どもたちは習字などを習っていました。明治5年、学制が発布されて尋常小学校ができました。昭和16年になると国民学校と名前が変わり、昭和22年に今と同じく小学校6年と中学校3年が義務教育になりました。

明治の学制施行の頃、小国には太郎丸校や原校とよばれる学校がありましたが、やがて次の小学校になりました。

結城野小学校、法末小学校、森光小学校、増田小学校(三樋分校・山野田分校)、中里第一小学校、中里第二小学校、七日町小学校、武石小学校、横沢小学校、山横沢小学校(菅沼分校)。

子どもの数が減少するにつれて次々と統合を繰り返し、現在は上小国小学校、渋海小学校、下小国小学校と、三校になっています。

中学校は昭和22年の学制では上小国中学校、中小国中学校、中里中学校、渋海中学校、千塚中学校の5つでしたが、現在は小国中学校1校となりました。 |